Il est certain que

Ma Rainey, née Gertrude Pridgett à Colombus en Georgie en 1886, n’était pas un modèle de beauté féminine. Pour ce qu’on en sait sur base des rares photos qui nous sont parvenues, cette chanteuse trapue avec ses dents en or et bardée de bijoux racoleurs devait surtout s’imposer dans un monde d’hommes par une faconde et un tempérament hors du commun, mêlant la danse à la musique, animant ses spectacles et interprétant des textes à double sens peu conformes avec la morale protestante. Personnalité singulière au caractère bien trempé et mariée à un comédien de vaudeville, elle ne cachait pas son attirance pour les femmes et s’en vante d’ailleurs dans Prove It On Me Blues (

Went out last night with a crowd of my friends. They must have been women, 'cause I don't like no men). En permanence sur les routes, Ma Rainey a compris avant tout le monde que cette musique du Delta qu’on nomme le Blues avait un pouvoir d’attraction fantastique sur le peuple afro-américain. Qu’en racontant leurs misères, elle touchait l’âme des gens et, paradoxalement, leur redonnait l’espoir du vie meilleure. Celle qu’on a surnommé la Mère du Blues a commencé a chanter un peu partout dans le Sud au début du vingtième siècle bien avant de graver son premier 78 tours pour Paramount en décembre 1923 (

Bad Luck Blues). Elle enregistra ainsi une centaine de chansons jusqu’en 1928, date à laquelle le label mis fin à son contrat parce qu’il jugeait son style démodé. Entre-temps, en compagnie de musiciens aussi célèbres que Louis Armstrong, Kid Ory, Don Redman, Johnny Dodds, Blind Blake, Tampa Red, Tommy Ladnier, Fletcher Henderson, Coleman Hawkins ou Buster Bailey, elle avait pratiquement inventé le blues classique. Heureusement, la chanteuse avait été prévoyante et, après sa retraite au début des années 30, elle avait épargné suffisamment pour se retirer dans sa ville natale en Georgie où elle géra deux théâtres avant de décéder d’une crise cardiaque en 1939. Sa voix de contralto enrouée n’a pas la puissance émotionnelle de celle de Bessie Smith (qu’elle pris sous son aile entre 1912 et 1915) mais elle dégage une réelle tristesse et elle est toujours entourée de musiciens compétents qui donnent parfois à ses interprétations un côté jazz traditionnel. Ceux qui souhaiteraient écouter l’intégrale des titres enregistrés par Ma Raney se reporteront sur les cinq compacts (

Complete Recorded Works, Vol. 1 à 5) édités par Document mais, pour la plupart des amateurs, cette compilation réalisée par Yazoo en 1975, fera amplement l’affaire. Elle y interprète 14 titres enregistrés entre 1924 et 1928 parmi lesquels ses plus beaux fleurons comme

Booze And Blues (1924),

Don't Fish In My Sea (1926),

Stack O' Lee Blues (1926),

Yonder Come The Blues (1926),

Ma' Rainey's Black Bottom (1927),

Oh Papa Blues (1927) et

Sleep Talking Blues (1928). La qualité sonore est plutôt correcte pour des prises réalisées il y a plus de 80 ans et la sélection montre une belle variété dans les styles abordés (allant du blues rural au jazz urbain). En tout cas, il s’agit là d’un témoignage historique incontournable concernant la naissance et la préhistoire du blues sur lequel il est impossible de faire l’impasse.

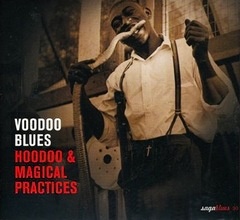

Au début du dix-neuvième siècle, la superstition est rampante parmi les populations rurales américaines. Quand Robert Johnson revient avec un jeu de guitare transformé, c’est le diable qui le lui a transmis au croisement de deux routes en échange de son âme tandis que la voix de Howlin’ Wolf est tout sauf naturelle. En marge des sentiments religieux, les textes de nombreux blues transmettent les croyances populaires de la communauté noire. Aux Etats-Unis, la magie afro-américaine porte le nom de « hoodoo » et résulte d’un amalgame d’influences africaines, européennes et indiennes. Le docteur hoodoo répare tout et on vient le consulter pour obtenir ce qu’on désire ou pour préserver ce qu’on a déjà. Cette collection de 22 chansons fait le tour du sujet sous deux perspectives. D’un côté, les pièces consacrées aux talismans ou gris-gris qu’on transporte avec soi et qu’on appelle les « mains mojo ». Ces dernières comprennent des objets divers parmi lesquels on trouve aussi bien une tubéreuse (High John the Conquer) qu’un os de chat noir (black cat bone) ou un mélange occulte d’ingrédients de provenance diverse (goofer dust). Les titres s’appellent Mojo Blues, Goofer Dust Swing ou Black Cat Bone et sont interprétés par des artistes connus et moins connus comme Barbecue Bob, Lightnin’ Hoptkins ou Lil’ Johnson. L’autre série de chansons est consacrée aux féticheurs eux-mêmes, les hoodoo men et surtout women comme Marie Laveau, Aunt Caroline Dye ou Ida Carter qui avaient le pouvoir de jeter des sorts, de prévoir l’avenir et d’invoquer les forces surnaturelles (voir entre autre l’excellent film La Porte des Secrets qui a pour décor les marais de La Louisianne et dont la bande sonore comprend des blues de Robert Johnson, Blind Willie Johnson et Mississippi Fred McDowell). Ce sont cette fois Johnnie Temple, Memphie Minnie et J.D. Short qui interprètent des titres comme Hoodoo Women, Hoodoo Lady ou Snake Doctor Blues. Enregistrés entre 1925 et 1954, ces blues font état de croyances aujourd’hui en principe éteintes mais mieux vaut quand même jeter un peu de sel par-dessus l’épaule avant de placer le compact dans la platine. On ne sait jamais !

Au début du dix-neuvième siècle, la superstition est rampante parmi les populations rurales américaines. Quand Robert Johnson revient avec un jeu de guitare transformé, c’est le diable qui le lui a transmis au croisement de deux routes en échange de son âme tandis que la voix de Howlin’ Wolf est tout sauf naturelle. En marge des sentiments religieux, les textes de nombreux blues transmettent les croyances populaires de la communauté noire. Aux Etats-Unis, la magie afro-américaine porte le nom de « hoodoo » et résulte d’un amalgame d’influences africaines, européennes et indiennes. Le docteur hoodoo répare tout et on vient le consulter pour obtenir ce qu’on désire ou pour préserver ce qu’on a déjà. Cette collection de 22 chansons fait le tour du sujet sous deux perspectives. D’un côté, les pièces consacrées aux talismans ou gris-gris qu’on transporte avec soi et qu’on appelle les « mains mojo ». Ces dernières comprennent des objets divers parmi lesquels on trouve aussi bien une tubéreuse (High John the Conquer) qu’un os de chat noir (black cat bone) ou un mélange occulte d’ingrédients de provenance diverse (goofer dust). Les titres s’appellent Mojo Blues, Goofer Dust Swing ou Black Cat Bone et sont interprétés par des artistes connus et moins connus comme Barbecue Bob, Lightnin’ Hoptkins ou Lil’ Johnson. L’autre série de chansons est consacrée aux féticheurs eux-mêmes, les hoodoo men et surtout women comme Marie Laveau, Aunt Caroline Dye ou Ida Carter qui avaient le pouvoir de jeter des sorts, de prévoir l’avenir et d’invoquer les forces surnaturelles (voir entre autre l’excellent film La Porte des Secrets qui a pour décor les marais de La Louisianne et dont la bande sonore comprend des blues de Robert Johnson, Blind Willie Johnson et Mississippi Fred McDowell). Ce sont cette fois Johnnie Temple, Memphie Minnie et J.D. Short qui interprètent des titres comme Hoodoo Women, Hoodoo Lady ou Snake Doctor Blues. Enregistrés entre 1925 et 1954, ces blues font état de croyances aujourd’hui en principe éteintes mais mieux vaut quand même jeter un peu de sel par-dessus l’épaule avant de placer le compact dans la platine. On ne sait jamais !

Il est certain que Ma Rainey, née Gertrude Pridgett à Colombus en Georgie en 1886, n’était pas un modèle de beauté féminine. Pour ce qu’on en sait sur base des rares photos qui nous sont parvenues, cette chanteuse trapue avec ses dents en or et bardée de bijoux racoleurs devait surtout s’imposer dans un monde d’hommes par une faconde et un tempérament hors du commun, mêlant la danse à la musique, animant ses spectacles et interprétant des textes à double sens peu conformes avec la morale protestante. Personnalité singulière au caractère bien trempé et mariée à un comédien de vaudeville, elle ne cachait pas son attirance pour les femmes et s’en vante d’ailleurs dans Prove It On Me Blues (Went out last night with a crowd of my friends. They must have been women, 'cause I don't like no men). En permanence sur les routes, Ma Rainey a compris avant tout le monde que cette musique du Delta qu’on nomme le Blues avait un pouvoir d’attraction fantastique sur le peuple afro-américain. Qu’en racontant leurs misères, elle touchait l’âme des gens et, paradoxalement, leur redonnait l’espoir du vie meilleure. Celle qu’on a surnommé la Mère du Blues a commencé a chanter un peu partout dans le Sud au début du vingtième siècle bien avant de graver son premier 78 tours pour Paramount en décembre 1923 (Bad Luck Blues). Elle enregistra ainsi une centaine de chansons jusqu’en 1928, date à laquelle le label mis fin à son contrat parce qu’il jugeait son style démodé. Entre-temps, en compagnie de musiciens aussi célèbres que Louis Armstrong, Kid Ory, Don Redman, Johnny Dodds, Blind Blake, Tampa Red, Tommy Ladnier, Fletcher Henderson, Coleman Hawkins ou Buster Bailey, elle avait pratiquement inventé le blues classique. Heureusement, la chanteuse avait été prévoyante et, après sa retraite au début des années 30, elle avait épargné suffisamment pour se retirer dans sa ville natale en Georgie où elle géra deux théâtres avant de décéder d’une crise cardiaque en 1939. Sa voix de contralto enrouée n’a pas la puissance émotionnelle de celle de Bessie Smith (qu’elle pris sous son aile entre 1912 et 1915) mais elle dégage une réelle tristesse et elle est toujours entourée de musiciens compétents qui donnent parfois à ses interprétations un côté jazz traditionnel. Ceux qui souhaiteraient écouter l’intégrale des titres enregistrés par Ma Raney se reporteront sur les cinq compacts (Complete Recorded Works, Vol. 1 à 5) édités par Document mais, pour la plupart des amateurs, cette compilation réalisée par Yazoo en 1975, fera amplement l’affaire. Elle y interprète 14 titres enregistrés entre 1924 et 1928 parmi lesquels ses plus beaux fleurons comme Booze And Blues (1924), Don't Fish In My Sea (1926), Stack O' Lee Blues (1926), Yonder Come The Blues (1926), Ma' Rainey's Black Bottom (1927), Oh Papa Blues (1927) et Sleep Talking Blues (1928). La qualité sonore est plutôt correcte pour des prises réalisées il y a plus de 80 ans et la sélection montre une belle variété dans les styles abordés (allant du blues rural au jazz urbain). En tout cas, il s’agit là d’un témoignage historique incontournable concernant la naissance et la préhistoire du blues sur lequel il est impossible de faire l’impasse.

Il est certain que Ma Rainey, née Gertrude Pridgett à Colombus en Georgie en 1886, n’était pas un modèle de beauté féminine. Pour ce qu’on en sait sur base des rares photos qui nous sont parvenues, cette chanteuse trapue avec ses dents en or et bardée de bijoux racoleurs devait surtout s’imposer dans un monde d’hommes par une faconde et un tempérament hors du commun, mêlant la danse à la musique, animant ses spectacles et interprétant des textes à double sens peu conformes avec la morale protestante. Personnalité singulière au caractère bien trempé et mariée à un comédien de vaudeville, elle ne cachait pas son attirance pour les femmes et s’en vante d’ailleurs dans Prove It On Me Blues (Went out last night with a crowd of my friends. They must have been women, 'cause I don't like no men). En permanence sur les routes, Ma Rainey a compris avant tout le monde que cette musique du Delta qu’on nomme le Blues avait un pouvoir d’attraction fantastique sur le peuple afro-américain. Qu’en racontant leurs misères, elle touchait l’âme des gens et, paradoxalement, leur redonnait l’espoir du vie meilleure. Celle qu’on a surnommé la Mère du Blues a commencé a chanter un peu partout dans le Sud au début du vingtième siècle bien avant de graver son premier 78 tours pour Paramount en décembre 1923 (Bad Luck Blues). Elle enregistra ainsi une centaine de chansons jusqu’en 1928, date à laquelle le label mis fin à son contrat parce qu’il jugeait son style démodé. Entre-temps, en compagnie de musiciens aussi célèbres que Louis Armstrong, Kid Ory, Don Redman, Johnny Dodds, Blind Blake, Tampa Red, Tommy Ladnier, Fletcher Henderson, Coleman Hawkins ou Buster Bailey, elle avait pratiquement inventé le blues classique. Heureusement, la chanteuse avait été prévoyante et, après sa retraite au début des années 30, elle avait épargné suffisamment pour se retirer dans sa ville natale en Georgie où elle géra deux théâtres avant de décéder d’une crise cardiaque en 1939. Sa voix de contralto enrouée n’a pas la puissance émotionnelle de celle de Bessie Smith (qu’elle pris sous son aile entre 1912 et 1915) mais elle dégage une réelle tristesse et elle est toujours entourée de musiciens compétents qui donnent parfois à ses interprétations un côté jazz traditionnel. Ceux qui souhaiteraient écouter l’intégrale des titres enregistrés par Ma Raney se reporteront sur les cinq compacts (Complete Recorded Works, Vol. 1 à 5) édités par Document mais, pour la plupart des amateurs, cette compilation réalisée par Yazoo en 1975, fera amplement l’affaire. Elle y interprète 14 titres enregistrés entre 1924 et 1928 parmi lesquels ses plus beaux fleurons comme Booze And Blues (1924), Don't Fish In My Sea (1926), Stack O' Lee Blues (1926), Yonder Come The Blues (1926), Ma' Rainey's Black Bottom (1927), Oh Papa Blues (1927) et Sleep Talking Blues (1928). La qualité sonore est plutôt correcte pour des prises réalisées il y a plus de 80 ans et la sélection montre une belle variété dans les styles abordés (allant du blues rural au jazz urbain). En tout cas, il s’agit là d’un témoignage historique incontournable concernant la naissance et la préhistoire du blues sur lequel il est impossible de faire l’impasse.